魚類とは コトバンク

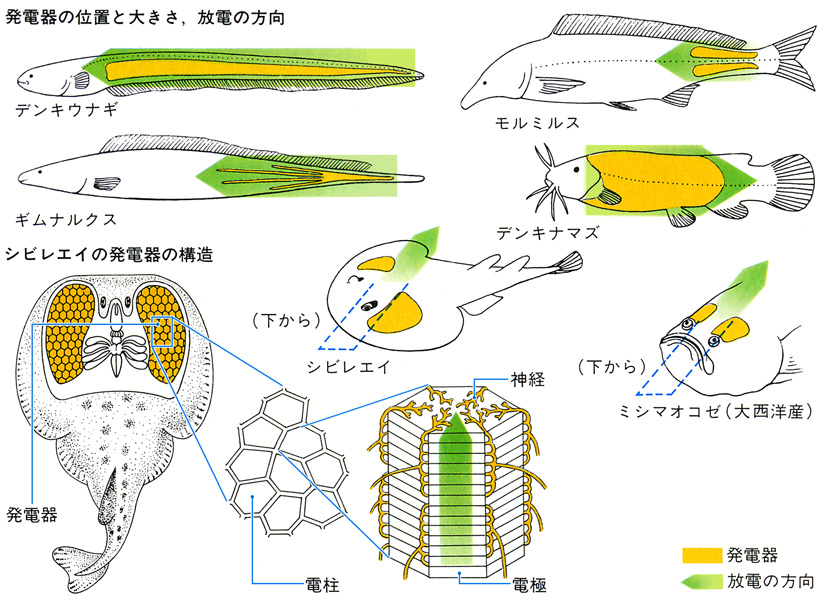

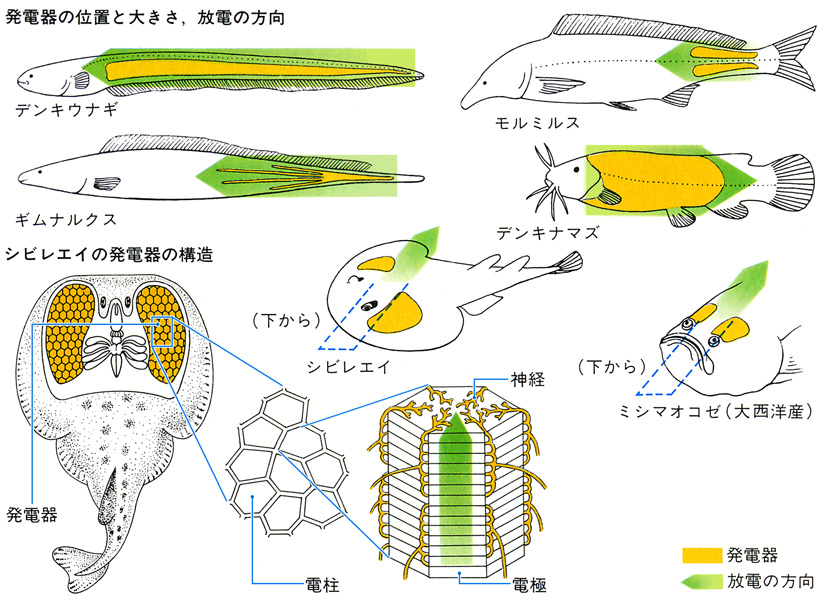

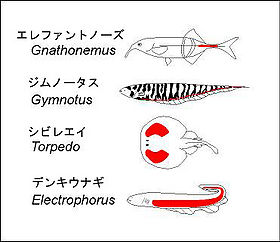

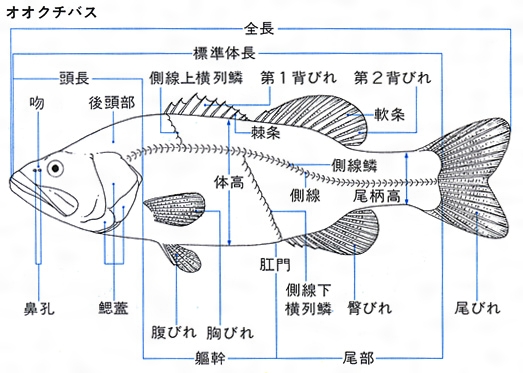

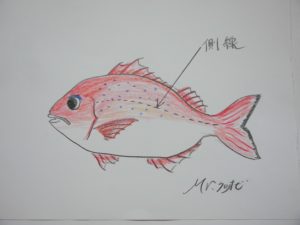

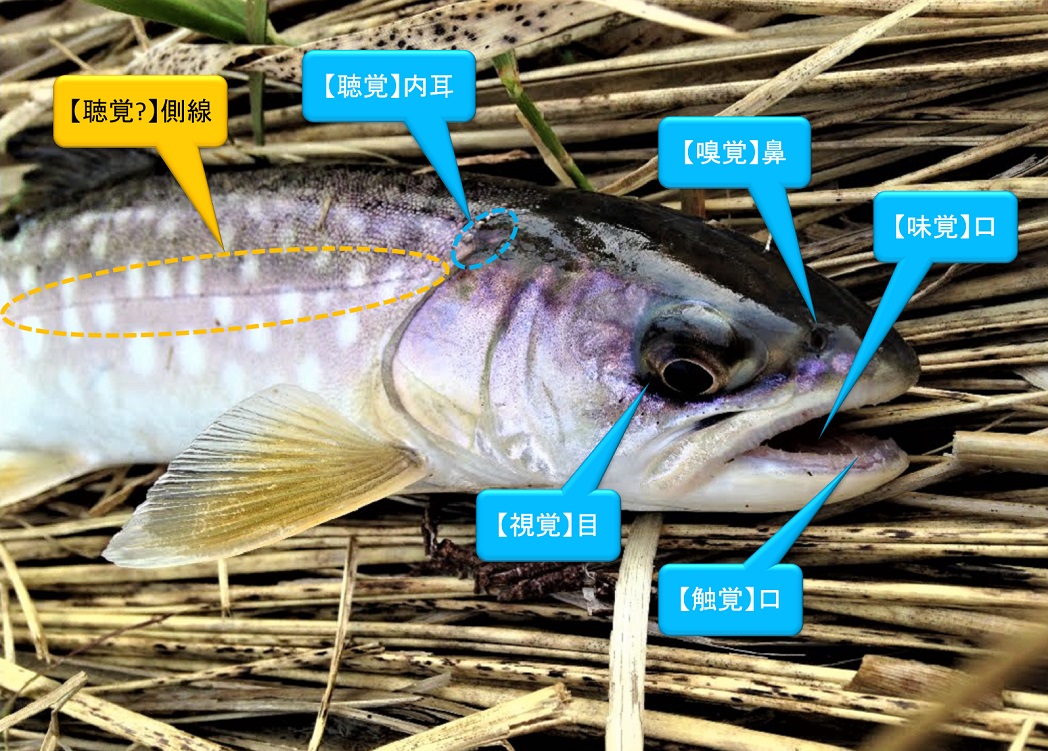

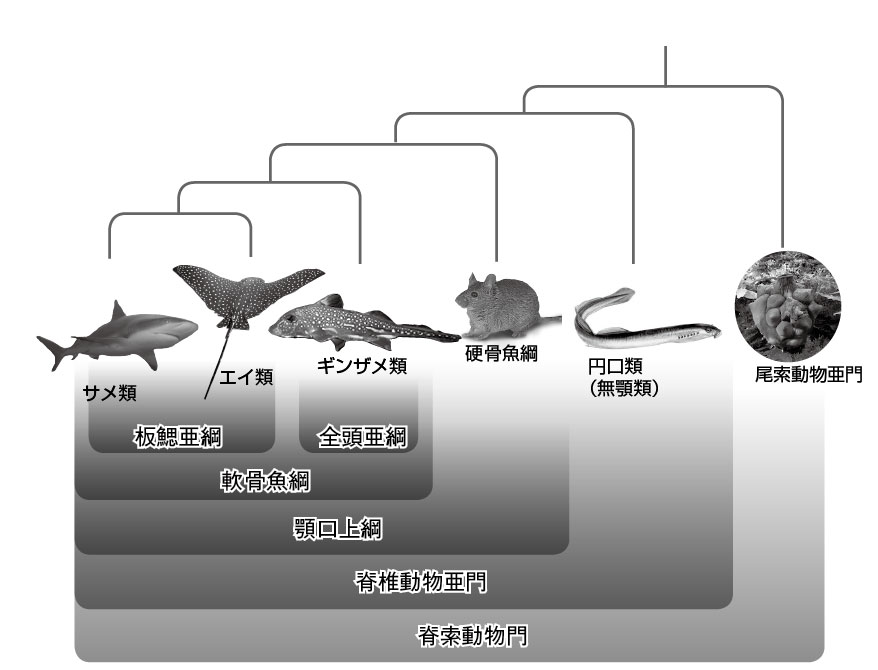

側線、水の振動などを感じるセンサーの役目をする為。 いろんな役目をしていますが 、寄生虫から身を守る役目もしているそうですが 逆に寄生虫がウロコの隙間に入ってしまうこともあるそうです。 魚にとってウロコが無いのは人間が素っ裸で歩いているようなもの。 身を守る者だったり、感覚を研ぎ澄ますものだったり、早く泳ぐ為のものだったり 。 釣り人がバラしたルアーに付いた魚の鱗の大放電電圧が数V以下の弱電気魚と、数十〜数百Vの強電気魚とがある。弱電気魚 延髄の電気感覚側線葉 (electrosensory lateral line lobe) と中脳の半円堤 (torus semicircularis) に分布するこれらの神経回路は 6に対応するものを除いて神経生理学的解剖学的によく理解されている 。系統的に遠い電気魚

魚 側線 仕組み

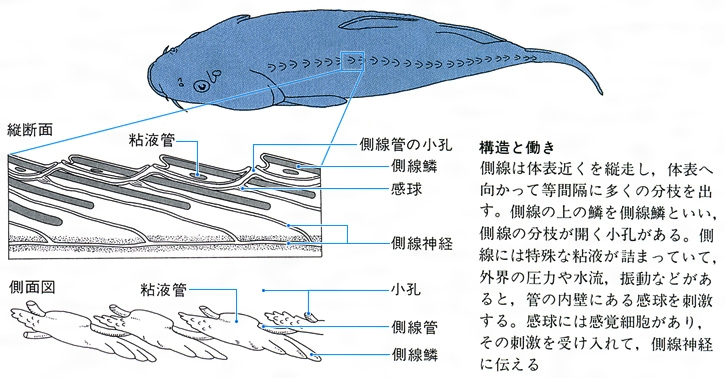

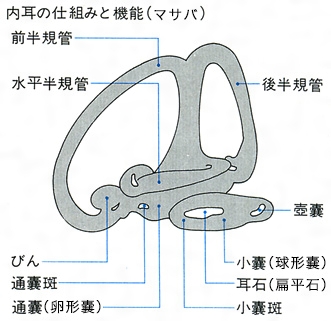

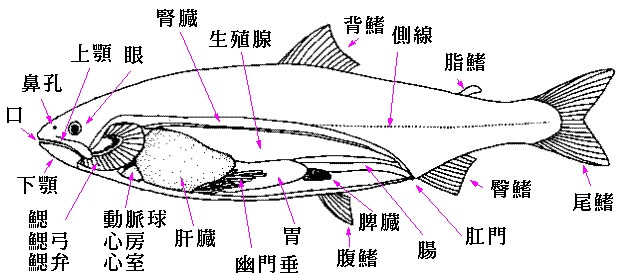

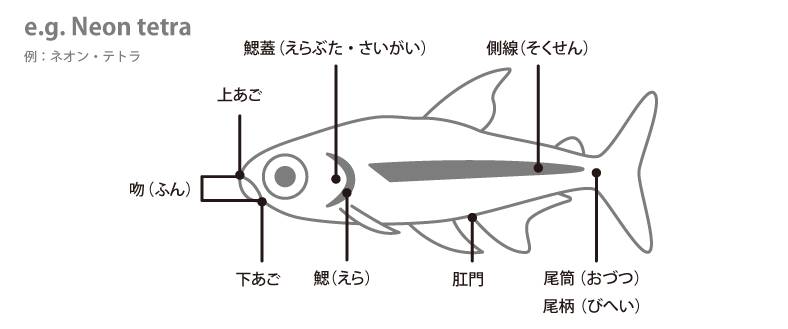

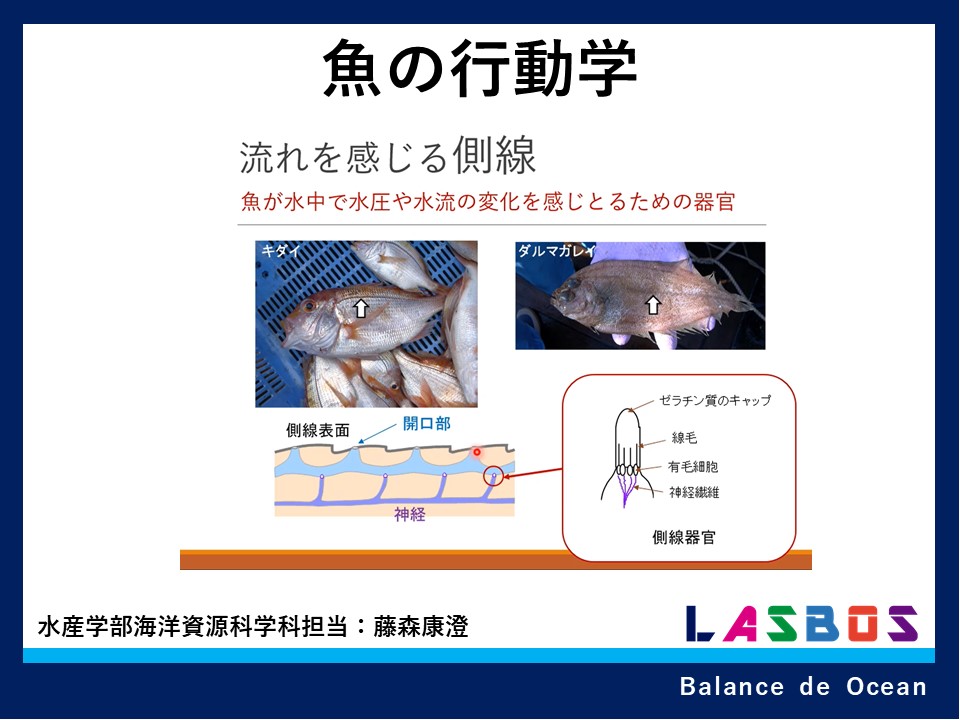

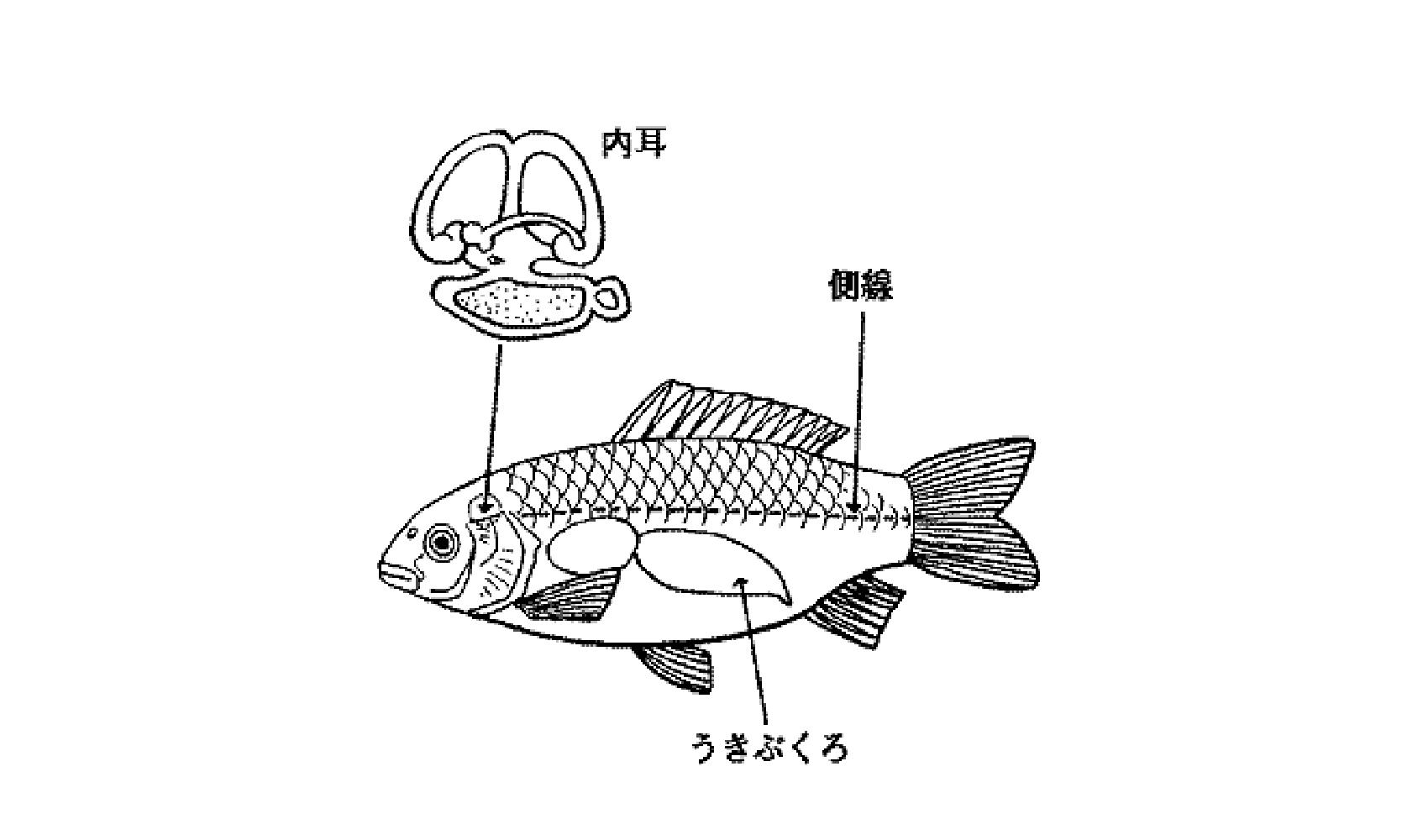

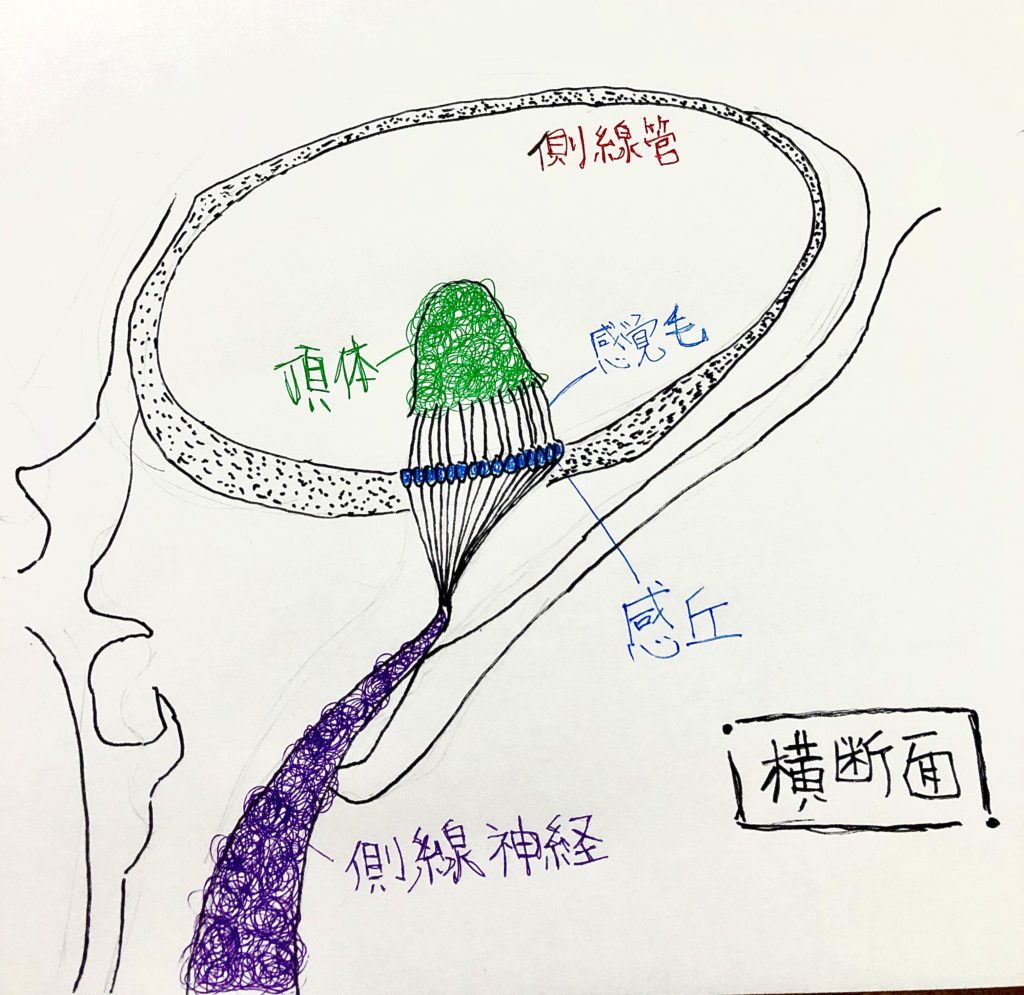

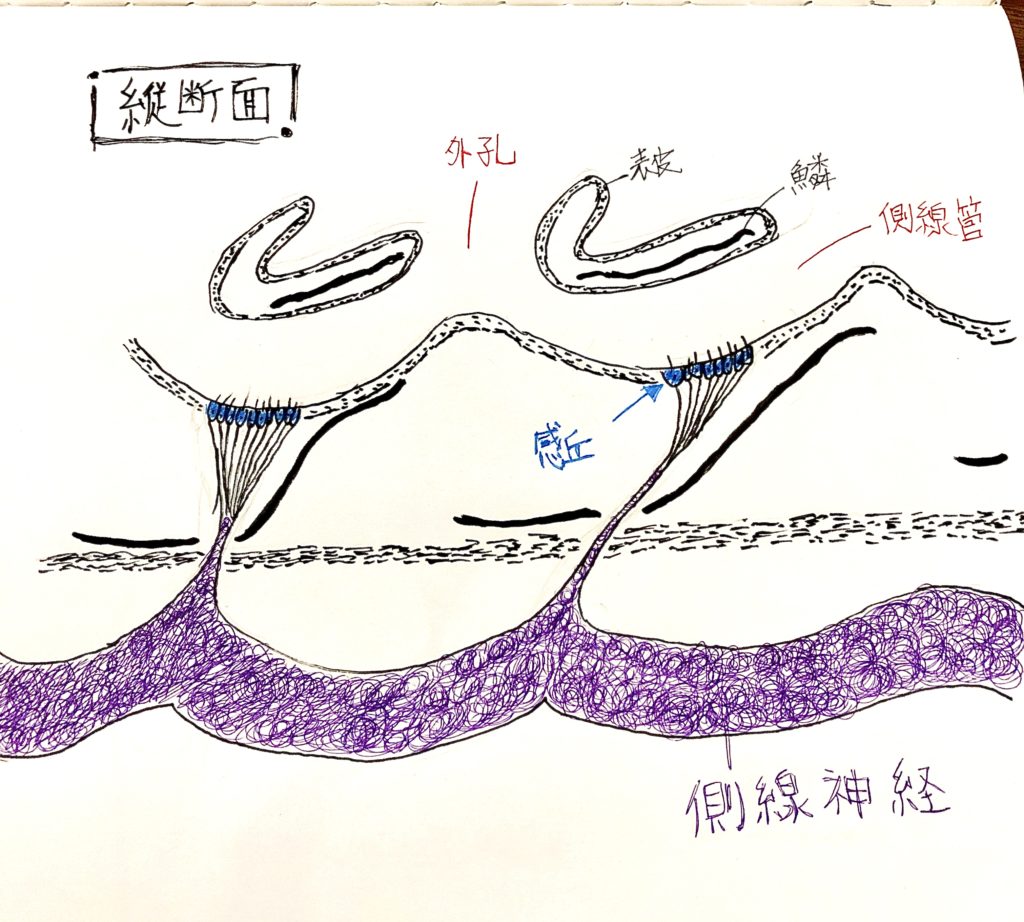

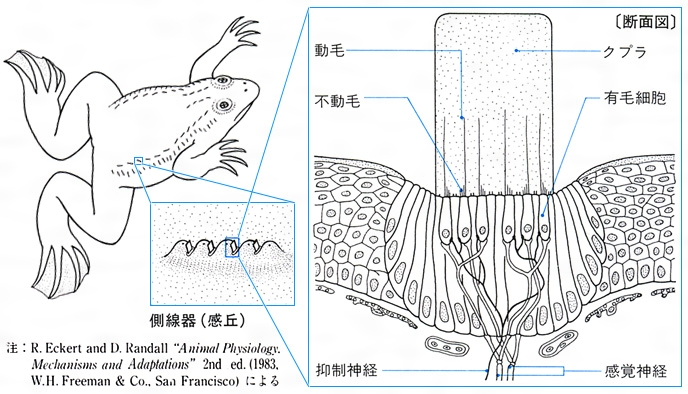

魚 側線 仕組み- 側線器官が他の魚の動きを感知し捕らえることができます。 ダイビングで魚の群れに会っても確かに追突されたことはなかったです。 これから黒潮が入ってくるとこういった群れる魚も見ることが多くなります。 そんな魚たちに一緒に会いに行きましょう!! オープンウォーターライセン側線器官は「感丘」と呼ばれる感覚受容体からなります。 感丘は体表に分布し、感覚毛を持つ有毛細胞が、まわりの水の動きを知覚します(左図)。 有毛細胞の活動情報は、側線神経によって脳内に伝達されます。 この仕組みは我々の耳(蝸牛管)の聴神経が、音の振動を検出する仕組みとよく似ています。 魚の側線神経が非常に特殊な点は、成長に応じて、感丘の数が増加する点です。 また、感

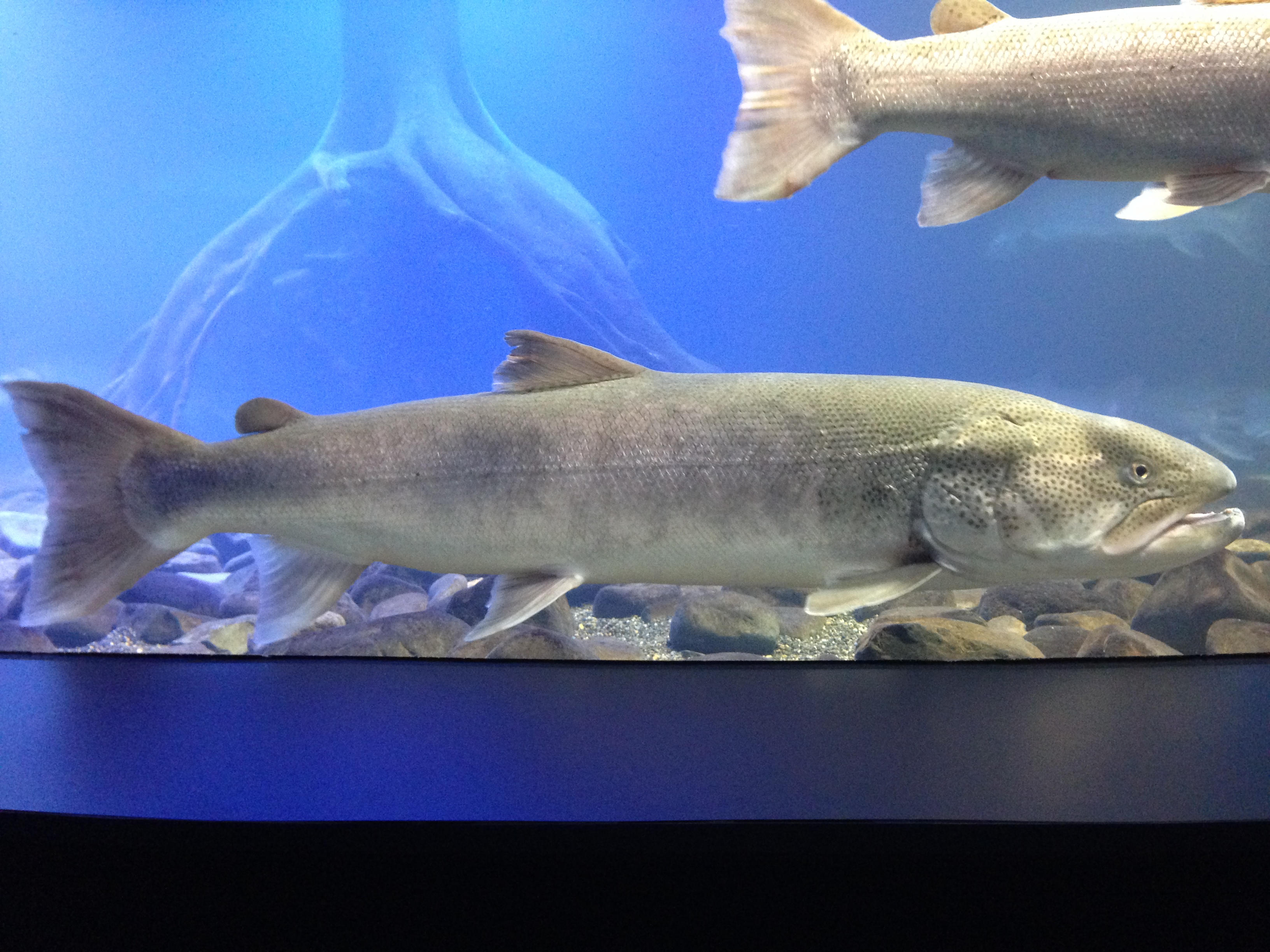

Coverfishes

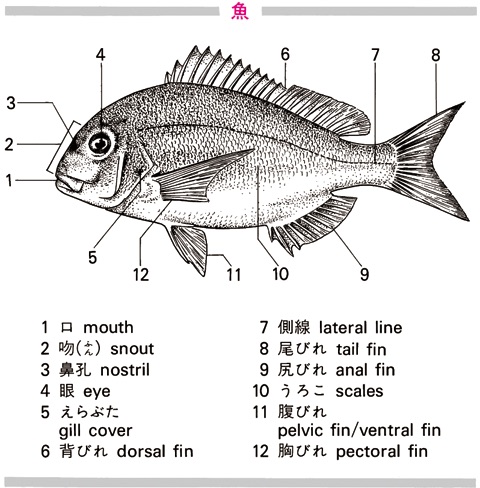

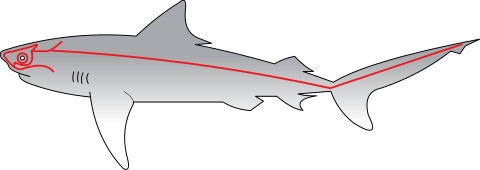

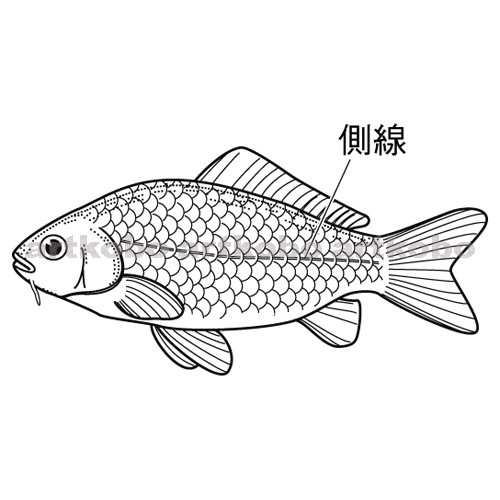

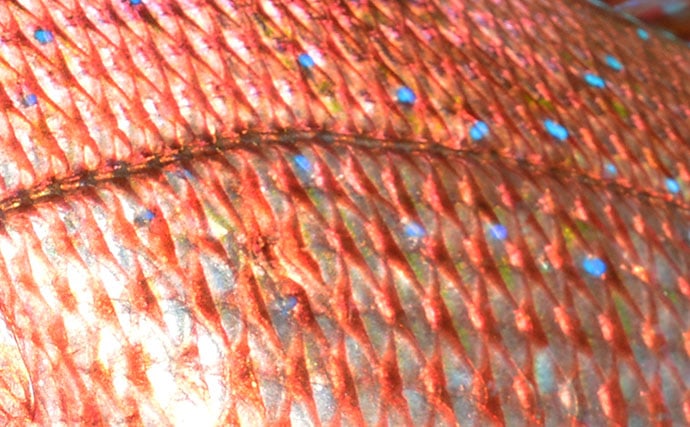

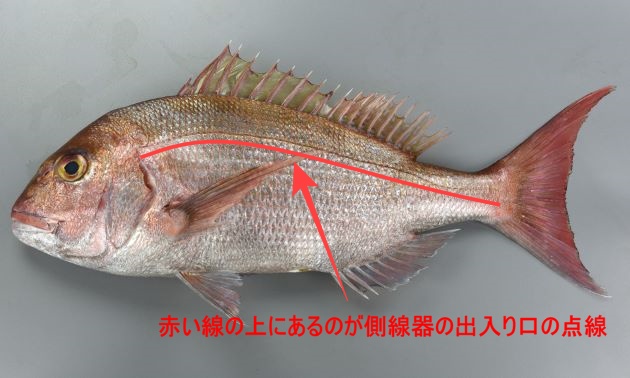

側線神経系が多様なパターンを生み出す仕組み 私たちは、魚が水の流れを感じる側線神経系に着目し、神経回路が多様なパターンを形成する仕組みを調べました。 側線神経は、体表面に分布する感覚受容体(感丘)を支配します。 感丘でクラゲ蛍光タンパク質(GFP)を発現するゼブラフィッシュ・トランスジェニック系統を用い、その形成過程を解析しました。 その結果、魚の成長過程で、感丘 実は、体の両横中央に頭から尾ビレまで通っている一本の線に秘密があります。 この線を側線 (側線)といいますが、魚ではこの側線が触覚と聴覚の働きをもっています。 この部分でわずかな水の動きや音を感じとることで周囲の変化をとらえ、となりの魚との距離を知ることが出来るのです。 どうやって役立てるの? 右へ左へとお互いの距離を一定に保ったまま群れを形づくって移動 魚の側線 魚の体を横から見ると、えらぶたのうしろから尾びれのほうまで1本の線が通って見えます。 この線を側線と言います。 ここのうろこには小さな穴がおいていて全体として1本の線として見えるのですがこの穴の中は、1本の管になっています。 この管の壁には、毛のはえた部分がならんでいます。 まわりの水が動くと、その動きが毛に伝えられ、動きを感じとります。 また、

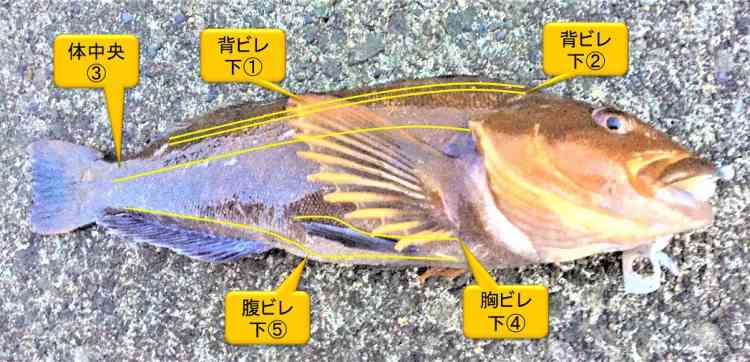

魚のヒレの役割についてご説明いたします。 魚が持つヒレの種類や役割、機能しているから存在するのがヒレです。 魚が持つ5種類のヒレと、その役割について詳しくご説明いたします。 また、住んでいる環境によってヒレの役割と泳ぎ方に側線(難易度☆☆☆) アジなど多くの魚では,体側に頭のつけねから尾びれにかけて点線模様が見えます。 側線です。 この点線の内側に神経が分布する管状のつくり(側線器)があり外とつながっていて,水圧センサーになっています。 カタクチイワシでは,体側にはこの模様は見えず,えらぶたの上や,眼窩の上など頭部に見られます。 体の色 カタクチイワシを関東地方ではセグロイワシと言い魚類の集団行動に関わる感覚器(系)としては、側線器官と全身に分布しています。 味覚器も関係あるかと思います。 脳内の制御分子としては、脳内で発現する下垂体後葉ホルモン系の神経ネットワークが関係しているかもしれません。 順位などの社会行動では、さらに副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンの神経ネットワークも重要な役割を担っているようです。 回答3 中央大学理工学部生命科

魚 側線 仕組みのギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  | |

| ||

|  |  |

「魚 側線 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  | |

「魚 側線 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  |  |

「魚 側線 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

| ||

「魚 側線 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  | |

「魚 側線 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

| ||

「魚 側線 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

「魚 側線 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  |  |

「魚 側線 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  | |

「魚 側線 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  | |

「魚 側線 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

| ||

|  | |

「魚 側線 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |

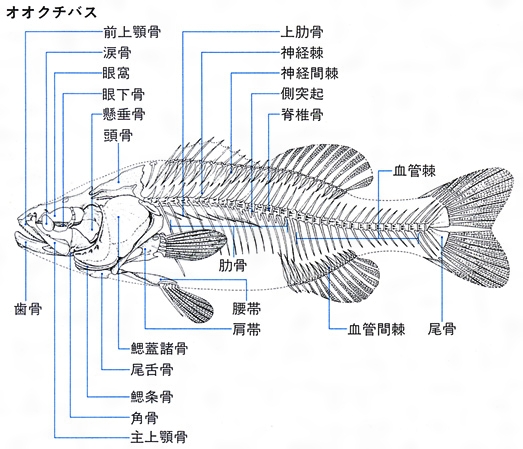

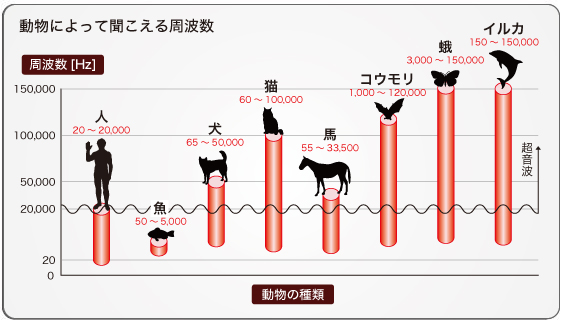

今回はその側線器の仕組みについてお話しします。 これは側線(そくせん)とよばれるところです。この側線というのは、おもに水の流れを感じるところなのですが、この側線を使って音の一部も聞いています。つまり魚は體のいろいろな場所で音を聞いているといえます。 pdf 檔案 魚の聴器 ブラックバスは音や波動をどこで感じているのか。側線や聴覚器官はもちろん、顎下や顔回りにも水圧の変化や水の流れを感じとりる器官があります。 目次1 ブラックバスのアゴ下に点々とあるクボミ2 バスの側線管と側線孔3 バスのア

Incoming Term: 魚 側線 仕組み,

0 件のコメント:

コメントを投稿